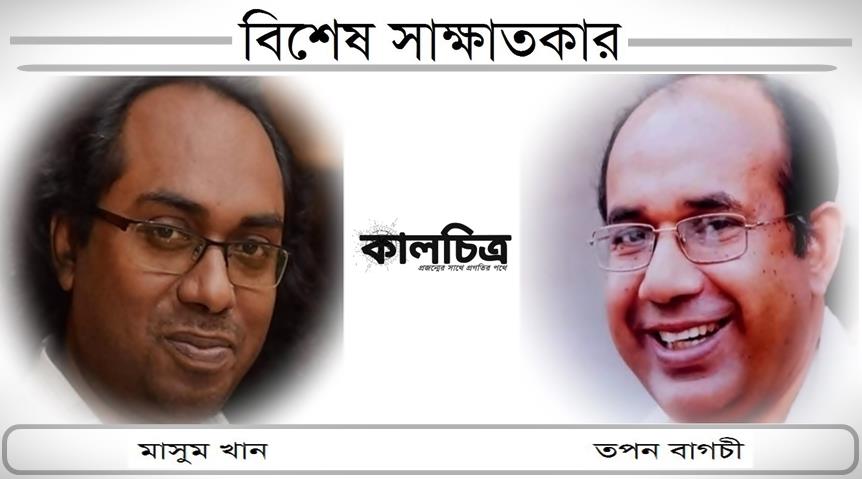

ড. তপন কুমার বাগচী

২৩ অক্টোবর ১৯৬৮ সালে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন- সাম্প্রতিক সময়ের বাংলা কবিতা ও সাহিত্য জগতের অন্যতম নন্দিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ড. তপন কুমার বাগচী। বর্তমানে বাংলা একাডেমির  গবেষণা বিষয় উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত কবি তপন বাগচী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ক গবেষণার অন্যতম দিকপাল। ২০১৯ সালে সাহিত্য ও নজরুল-গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কবির জন্মস্থান ভারতের চুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী নজরুল একাডেমি বাংলাদেশের এই বিশিষ্ট কবি ও গবেষককে ‘নজরুল পুরস্কার’ প্রদানে সম্মানিত করে। নজরুলবিষয়ক তার দুটি গবেষণাগ্রন্থ হলো, ‘নজরুলের কবিতায় শব্দালঙ্কার’ ও ‘নজরুল সাহিত্যের কমালোচিত প্রসঙ্গ’, যা এক্ষেত্রে বিশেষ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

গবেষণা বিষয় উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত কবি তপন বাগচী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ক গবেষণার অন্যতম দিকপাল। ২০১৯ সালে সাহিত্য ও নজরুল-গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কবির জন্মস্থান ভারতের চুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী নজরুল একাডেমি বাংলাদেশের এই বিশিষ্ট কবি ও গবেষককে ‘নজরুল পুরস্কার’ প্রদানে সম্মানিত করে। নজরুলবিষয়ক তার দুটি গবেষণাগ্রন্থ হলো, ‘নজরুলের কবিতায় শব্দালঙ্কার’ ও ‘নজরুল সাহিত্যের কমালোচিত প্রসঙ্গ’, যা এক্ষেত্রে বিশেষ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

মাসুম খান

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আনুষাঙ্গিক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ সময় ধরেই একজন নিবেদিত বাঙালির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে সেই ক্ষেত্রটিতে সময়ের সঙ্গে আলোচিত মুখে পরিণত হচ্ছেন যে তরুণ ইতিহাসবিদ, তিনি মাসুম খান। 'কালচিত্র' সংবাদ পোর্টালের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও  প্রকাশক জনাব খান- বর্তমান বাংলাদেশের একজন উদীয়মান তরুণ ভাষাত্তত্বীক, প্রাচীন ইতিহাস গবেষক ও সাহিত্যিক হিসেবে এরইমধ্যে তিনি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও নিজগুনে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে, উপহাদেশীয় ইতিহাসের প্রাকতত্ত্ব বিশ্লেষণে বিরাজমান ঔপনিবেশিক ভাবধারা অবমুক্তকরণে তার নতুন অনুসন্ধানী তথ্য রীতিমত বিস্ময় জাগানিয়া। যার প্রেক্ষিতে, তার গবেষণাভিত্তিক 'বৈদিক ভারত' গ্রন্থটি, এরইমধ্যে উপমহাদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস চর্চা ও বিশ্লেষণে শতাব্দী প্রাচীন 'মূলমন্ত্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, জার্মান ইতিহাসবিদ ম্যাক্স মুলারের 'আর্যতত্ত্বের' ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিককালে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার প্রেক্ষাপটে- শক্তিমান ও বিচক্ষণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের মাধ্যমে ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভাবধারার ইতিবাচক সংস্কারে আর কেউ এমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেননি।

প্রকাশক জনাব খান- বর্তমান বাংলাদেশের একজন উদীয়মান তরুণ ভাষাত্তত্বীক, প্রাচীন ইতিহাস গবেষক ও সাহিত্যিক হিসেবে এরইমধ্যে তিনি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও নিজগুনে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে, উপহাদেশীয় ইতিহাসের প্রাকতত্ত্ব বিশ্লেষণে বিরাজমান ঔপনিবেশিক ভাবধারা অবমুক্তকরণে তার নতুন অনুসন্ধানী তথ্য রীতিমত বিস্ময় জাগানিয়া। যার প্রেক্ষিতে, তার গবেষণাভিত্তিক 'বৈদিক ভারত' গ্রন্থটি, এরইমধ্যে উপমহাদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস চর্চা ও বিশ্লেষণে শতাব্দী প্রাচীন 'মূলমন্ত্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, জার্মান ইতিহাসবিদ ম্যাক্স মুলারের 'আর্যতত্ত্বের' ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিককালে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার প্রেক্ষাপটে- শক্তিমান ও বিচক্ষণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের মাধ্যমে ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভাবধারার ইতিবাচক সংস্কারে আর কেউ এমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেননি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে অন্যতম প্রাচীন বঙ্গীয় সংস্কৃতির জনপ্রিয় একটি ধারা হচ্ছে যাত্রাপালা। প্রাচীন বাংলার বিনোদনমূলক একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই যাত্রাপালার মঞ্চে লালিত হয়েছে দেশীয় কৃষ্টি ও শৈল্পিক নান্দনিকতায় উদ্ভাসিত বহু ধারা। ঠিক যেমনটা প্রাচীন রোম ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এরিস্টটলীয় অপেরা বা ব্রিটিশ ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এলিজাবেথান যুগের শেক্সপীয়ারীয়ান নাট্যমঞ্চের রয়েছে।ঐতিহ্যবাহি এই প্রাচীন সংস্কৃতি প্রসঙ্গে দেশের সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নাম ড. তপন বাগচীর বিশেষ সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন তরুন ইতিহাসবিদ ও ভাষাতাত্ত্বীক, কালচিত্র সম্পাদক মাসুম খান।

•

মাসুম খান:

সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্র থাকতে যাত্রাপালা নিয়ে গবেষণা করলে কেন?

তপন বাগচী:

প্রথম কারণ হলো, বাংলাদেশে এই বিষয় নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম পিএইচডি ছিল যাত্রা গান নিয়ে। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় করেছিলেন কাজটি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮২ সালে। তখন মাত্র তিনটি যাত্রাপালা প্রকাশিত হয়। পালাগুলো লেখা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর। এই কৃষ্ণকমল গোস্বামীর লেখা ৩টি যাত্রাপালা নিয়ে পিএইচডি হওয়ার প্রায় সোয়াশ’ বছর পরেও কোনো গবেষণা হয়নি। এটা আমার কাছে বেশ অনভিপ্রেত মনে হলো। এরপরে শিল্পকলা থেকে ‘যাত্রার যাত্রা’ নামে একটি বই প্রকাশিত হয় মঈনউদ্দিন আহমেদের। এটি অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা নয়। তাই মনে হলো আমাদের লোকায়ত শিল্পকলার এই অকর্ষিত ক্ষেত্রই হোক আমার চাষাবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাই জয়গুরু বলে নেমে পড়লাম। আরেকটা বিষয় মনে হলো, রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ কিংবা শামসুর রাহমানের কবিতা নিয়ে আমি অনায়াসেই গবেষণা করতে পারি। কিন্তু এই ধরনের গবেষণার জন্য অনেক যোগ্য লোক আছেন। কিন্তু যাত্রা নিয়ে গবেষণার লোক হয়তো আর নেই। থাকলে শোয়াশ’ বছরে কেউ না কেউ এগিয়ে আসতেন। তাহলে এই অবহেলিত অঞ্চলেই শুরু হোক আমার যাত্রা। এরকম ভাবনা থেকে কাজটি শুরু করেছিলাম।

মাসুম খান:

যাত্রাপালা সংগ্রহ আর সম্পাদনার সময় মজার কোনো ঘটনা থাকলে বলেন।

তপন বাগচী:

আমার গবেষণায় পালা সংগ্রহেরে চেয়ে ব্যাখ্যাই ছিল জরুরি। আর যাত্রাপালা এখন মুদ্রিত আকারে যা পাওয়া যায়, তাই নিয়েই তো গবেষণা করে শেষ করতে পারব না। একজবার মানিকগঞ্জে গেলাম এক যাত্রাপালাকার অভিনেতার সাক্ষাৎকার নিতে। চিত্তরঞ্জন পাল। তিাঁর লেখা বেশ কয়েকটি পালা মঞ্চে অভিনীত হলেও অমুদ্রিত। বিশেস করে ‘লালন ফকির’ নামেও তার যাত্রাপালা আছে। তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। তার মেয়ে বললেন, ‘বাবা তো কথা বলতে পারেন না স্পষ্ট করে। আর উঠেও বসতে পারেন না।’ আমি তবু তার পোয়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জোরে বললাম, আপনার যাত্রাজীবন নিয়ে জানতে এসেছি। আপনি সুস্থ হোন পরে আবার আসবো।’ এই বলে যখন উঠে দাঁড়াচ্ছি, তখন তিনি এক ঝটকায় উঠে বসলেন। আমাকে ডাকলেন ইশারায়। তারপর তার মেয়েকে বললেন একটা আলমিরা থেকে ফাইল বের করতে। অস্পষ্ট কথা ও ইশারা মোতাবেক তার মেয়ে ফাইলটি আনলেন। সেখানে পালা ছাড়াও ‘যাত্রাজগতে ৪০ বছর’ নামে একটি পাণ্ডুলিপি ছিল। তিনি আামকে তা দিয়ে দিলেন। আমি তখনই ব্যাগে ভরতে পারতাম। কিন্তু মনে হলো, এভাবে মূল কপি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ফটো কপি নেব। তার ছেলেকে খবর দেওয়া হলো। বাজার থেকে তিনি এলেন। এসে বললেন তিনি ফটোকপি করিয়ে আমাকে কুরিয়ার করে পাঠাবেন। সেই কুরিয়ার আর আসেনি। কিছুদিন পরে এই খ্যাতিমান অভিনতা-পালাকার পরলোকগমন করেন। সংগ্রহ করার চেয়ে না করতে পারার এই স্মৃতিটি খুব পীড়া দেয় আমাকে। আশার কথা এই যে, তার আরেক ছেলে সাহিত্য পালের সঙ্গে সম্প্রতি যোগাযোগ হয়েছে। তিনি প্রবাসী। দেশে এলেই তিনি ওগুলো আমাকে দেবেন বলে জানিয়েছেন। পেলে ওগুলো ছাপবো।

মাসুম খান:

যাত্রাপালা সংগ্রহ আর সম্পাদনার সময় কষ্টের বা কোনো ঘটনায় দারুন দুঃখ পেয়ে থাকলে বলেন।

তপন বাগচী:

একটা দুঃখের কথা বলেছি আমার বোকামির জন্য কিংবা ভালমানুষির জন্য। আমি জোর করে নিয়ে এলে এতদিনে তার ৪টা বই ছাপিয়ে দিতে পারতাম। বিশেষ করে আত্মজীবনী তো বিরাট একটা কাজের কাজ হতো। দুঃখ তেমন পাইনি। একটা ঘটনার কথা বলি। নাটক সেন্সর কমিটি গঠিত হলে যাত্রাপালারাও সেন্সর করিয়ে নেওয়ার নিয়ম চালু হলো।কলকাতার যাত্রাপালা তো আইন অনুয়ায়ী মঞ্চস্থ করা যাবে না। তাই ওখানকার বিখ্যঅত যাত্রাপালা এখানকার একজনের নাম সম্পাদক হিসেবে বসিয়ে দিয়ে তার নামে সেন্সর সনদ নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি একই সঙ্গে হাস্যকর এবং দুঃখজনক। আমি সংগ্রহ করতে খুলনার দাকোপ, গাজীপুর টুঙ্গি, ঢাকার নবাবগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ, মানিকগঞ্জের জাবরা, ফরিদপুরের বাখুন্ডা, মাদারীপুরের কদমবাড়ী, গোপালগঞ্জের সাতপাড়, যশোরের মনিরামপুর প্রভৃতি এলকায় ঘুরেছি, বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিসেছি। কলেরই সহায়তা পেয়েছি। না, তেমন কোনো দুঃখজনক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি।

মাসুম খান:

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে লোকসাহিত্যের যে অবস্থান, তা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

তপন বাগচী:

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের পাঠ্যসূচিতে যথেষ্ট নয় বলেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফোকলোর বিভাগ খোলা হয়েছে। এই পথ ধরে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও ফোকলোর বিভাগ চালু হয়েছে। লোকভাষা এবং লোকসংগীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বিবেচনায় রেখে সিলেট শাহজালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিভাগ খোলা দরকার। ঢাক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যে কেন ফোকলোর পড়াচ্ছে না, তা আমার বোধগম্য নয়। ফোকলোরের সঙ্গে সাহিত্য ছড়াও যোগাযোগবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, সংগীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা, নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস বিভাগের সম্পর্ক রয়েছে। এসব বিভাগের সিলেবাসেও ফোকলোর বিষয়টি যুক্ত হতে পারে।

মাসুম খান:

এপার বাংলা, ওপার বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য পাঠদানে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে কি? বাংলাদেশ আর ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লোকসাহিত্য পাঠদানের তুলনামূলক সম্পর্ক কেমন বলেেমনে করেন?

তপন বাগচী:

প্রথমত এপার ওপার বাংলা কনসেপ্টে আমার আপত্তি আছে। ওপার বাংলা বলতে কি পশ্চিমবঙ্গ? ওটি ভারতের একটি প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য। আমাদের বাংলাদেশ তো স্বাধীন রাষ্ট্র। তার সঙ্গে একটি খণ্ডরাজ্যের তুলনা দিতে গেলে ত্রিপুরা, আসাম ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের বাংলা ভাষাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

দুইদেশের ফোকলোর পাঠদানের তুলনা করতে গেলে বলতে চাই, ভারতের কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোরবিদ্যায় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য লালন করছে। বাংলাদেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফোকলোর বিভাগ কল্যাণী বিভাগের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন স্বতন্ত্র ধারণা নিয়ে অগ্রগামী। ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি। বহুবিদ্যাশৃঙ্খলা হিসেবে ফোকলোর সিলেবাসে আধুনিক চিন্তা যুক্ত করা দরকার। ফোকলোরের টেক্সট পুরনো হলেও পঠনপদ্ধতির আধুনিকায়ন জরুরি।

মাসুম খান:

প্রান্তরের গৃহে গৃহে আকাশ সংস্কৃতি পৌঁছে গেছে। ফলে লোকসংস্কৃতি ধ্বংস এবং লোকসাহিত্য সৃষ্টির আর কোনো পথ নেই। আপনি বিশ্বাস করেন কি?

তপন বাগচী:

বিশ্বাস করার মতো হলে বিশ্বাস করতে হতে। লোকসংস্কৃতির ধ্বংষ হওয়ার সুযোগ নেই। আকাশসংস্কৃতি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে, এটা তো সত্য। বিশ্বায়নের এই প্রযৌক্তিক যুগে এসে ফোকলোর তার নিজের ধারা বদল করে নতুন আঙ্গিকে টিকে থাকবে। আর পুরোনা যে ফোকলোর, তার নবরূপায়ণ ঘটবে এবং এই সব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করবে। ফোকলোর তো বদলায়। এটি সৃষ্টিও করে সাধারণ মানুষ, বহন-লালন করেন সাধারণ মানুষ আর তার নবরূপায়ণও ঘটাবে সাধারণ মানুষ। লোক যতদিন থাকবে লোকসংস্কৃতিও থাকবে। এই যে ফেসবুকে দেখুন কী চমৎকার হিউমার হচ্ছে, এগুলো কি লোকসংস্কৃতি নয়? এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এরা তো সাধারণ মানুষ নন। এঁদের সংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতি হবে কিনা। আমাদের বুঝতে হবে ফেসবুক এখানে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আগে মানুষ মুখে মুখে ছড়া কাটতো, এখন ফেবসুকে ছড়া কাটে! ছড়াকে লৌকিক ছড়া বা মৌখিক ছড় বলা হতো। এখন ফেসবুকে রচিত ছড়াকে ফেসবৌকিক ছড়া বলব। এরকম সৃষ্টি হচ্ছে ফেসবৌকিক গান, ফেসবৌকিক গল্প। আগে যা ছিল লৌকিক সংগীত বা লৌকিক গল্প। আরো সংক্ষেপে লোকসংগীত বা লোকগল্প। আরো নতুন পরিভাষাও সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির ধ্বংস হওয়ার কোনো কারণ দেখি না

মাসুম খান:

লোকসাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ছাত্রের আর্থসামাজিক ভবিষ্যৎ কি?

তপন বাগচী:

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা অর্জনের পরে তাকে সমাজের কাজে লাগানো না গেলে রাষ্ট্রের তো ক্ষতি হয় তার সেবাবঞ্চিত হয়ে। বাংলা-ইংরেজি-গণিত-দর্শন পড়ে তো স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার সুযোগ থাকে। অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক চাকরির সুযোগ থাকে। কিন্তু স্কুল-কলেজে তো সাংবাদিকতা, ফোকলোর, আইন, ফার্মেসি, নৃতত্ত্ব পড়ানো হয়। সেক্ষেত্রে সাংবাদিকতা, আইন, ফার্মেসির তো নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে। তারা শিক্ষকতার চিন্তা করেও না। ফোকলোর বা নৃবিজ্ঞানের মতো বিষয়্ তো স্কুলে-কলেজে পঠনের বিষয় নয়। তাই এইসব বিষয়ের জন্য চাকরির সুযোগ সীমিত। বড় জোর বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মতো ২/৪টি পদ থাকতে পারে। কিন্তু তো প্রতি বছর যোগ্য হওয়া বেরিয়ে আসা স্নাতকেদর বিষয়ভিত্তিক পদে চাকিরর নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস, পুলিস সার্ভিস, ব্যাংক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তো সাধারণ প্রার্থী হিসেবে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আছে। তবু আমি চাই প্রয়োজনে সিলেবাসে ভাষা ও সাহিত্যের প্রসঙ্গ বৃদ্ধি করে হলেও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ফোকলোর-স্নাতকদের বাংলার শিক্ষক-প্রভাষক পদে নিয়োগের সমযোগ্যতা নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তো ফোকলোরকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই বাংলার মতো মানবিকী বিদ্যার শিক্ষক তো তারা হতে পারেন না। এরকম কিছু জটিলতা আছে। যা নিরসন করা খুব জরুরি। তবে বেসরকারি ক্ষেত্রে, মুদ্রণ সাংবাদিকতা ও বৈদ্যুতিন সাংবাকিদার ক্ষেত্রে তাদের জন্য সমান সুযোগ রয়েছে। যোগ্যতা থাকলে এসব স্থানে চাকির পেতে তো বাধা নেই। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ফোকলোর-স্নাতকদের কাজের সুযোগ রয়েছে।

গবেষণা বিষয় উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত কবি তপন বাগচী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ক গবেষণার অন্যতম দিকপাল। ২০১৯ সালে সাহিত্য ও নজরুল-গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কবির জন্মস্থান ভারতের চুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী নজরুল একাডেমি বাংলাদেশের এই বিশিষ্ট কবি ও গবেষককে ‘নজরুল পুরস্কার’ প্রদানে সম্মানিত করে। নজরুলবিষয়ক তার দুটি গবেষণাগ্রন্থ হলো, ‘নজরুলের কবিতায় শব্দালঙ্কার’ ও ‘নজরুল সাহিত্যের কমালোচিত প্রসঙ্গ’, যা এক্ষেত্রে বিশেষ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

গবেষণা বিষয় উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত কবি তপন বাগচী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিষয়ক গবেষণার অন্যতম দিকপাল। ২০১৯ সালে সাহিত্য ও নজরুল-গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কবির জন্মস্থান ভারতের চুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী নজরুল একাডেমি বাংলাদেশের এই বিশিষ্ট কবি ও গবেষককে ‘নজরুল পুরস্কার’ প্রদানে সম্মানিত করে। নজরুলবিষয়ক তার দুটি গবেষণাগ্রন্থ হলো, ‘নজরুলের কবিতায় শব্দালঙ্কার’ ও ‘নজরুল সাহিত্যের কমালোচিত প্রসঙ্গ’, যা এক্ষেত্রে বিশেষ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। প্রকাশক জনাব খান- বর্তমান বাংলাদেশের একজন উদীয়মান তরুণ ভাষাত্তত্বীক, প্রাচীন ইতিহাস গবেষক ও সাহিত্যিক হিসেবে এরইমধ্যে তিনি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও নিজগুনে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে, উপহাদেশীয় ইতিহাসের প্রাকতত্ত্ব বিশ্লেষণে বিরাজমান ঔপনিবেশিক ভাবধারা অবমুক্তকরণে তার নতুন অনুসন্ধানী তথ্য রীতিমত বিস্ময় জাগানিয়া। যার প্রেক্ষিতে, তার গবেষণাভিত্তিক 'বৈদিক ভারত' গ্রন্থটি, এরইমধ্যে উপমহাদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস চর্চা ও বিশ্লেষণে শতাব্দী প্রাচীন 'মূলমন্ত্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, জার্মান ইতিহাসবিদ ম্যাক্স মুলারের 'আর্যতত্ত্বের' ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিককালে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার প্রেক্ষাপটে- শক্তিমান ও বিচক্ষণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের মাধ্যমে ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভাবধারার ইতিবাচক সংস্কারে আর কেউ এমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেননি।

প্রকাশক জনাব খান- বর্তমান বাংলাদেশের একজন উদীয়মান তরুণ ভাষাত্তত্বীক, প্রাচীন ইতিহাস গবেষক ও সাহিত্যিক হিসেবে এরইমধ্যে তিনি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও নিজগুনে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে, উপহাদেশীয় ইতিহাসের প্রাকতত্ত্ব বিশ্লেষণে বিরাজমান ঔপনিবেশিক ভাবধারা অবমুক্তকরণে তার নতুন অনুসন্ধানী তথ্য রীতিমত বিস্ময় জাগানিয়া। যার প্রেক্ষিতে, তার গবেষণাভিত্তিক 'বৈদিক ভারত' গ্রন্থটি, এরইমধ্যে উপমহাদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস চর্চা ও বিশ্লেষণে শতাব্দী প্রাচীন 'মূলমন্ত্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, জার্মান ইতিহাসবিদ ম্যাক্স মুলারের 'আর্যতত্ত্বের' ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিককালে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার প্রেক্ষাপটে- শক্তিমান ও বিচক্ষণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের মাধ্যমে ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভাবধারার ইতিবাচক সংস্কারে আর কেউ এমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেননি।

আপনার মতামত লিখুন :